Inklusive Bildung durch Gaming: Beyond the Chalkboard im Einsatz

Sensibilisieren Sie Lehrende Ihrer Hochschule für Bedarfe von Studierenden mit einer psychischen Erkrankung! Das Serious Game Beyond the Chalkboard (BtC) kann in hochschuldidaktische Angebote eingebunden werden, um auf Barrieren an Hochschulen aufmerksam zu machen. Sind Sie daran interessiert, BtC einzusetzen? Dann spielen Sie BtC erst einmal selbst. Danach funktioniert dieser Artikel als Leitfaden und bietet Vorschläge für den hochschuldidaktischen Einsatz des Computerspiels.

Hinweis: In diesem Text finden Sie Informationen, die Spielinhalte vorwegnehmen.

Kurz erklärt: Wie funktioniert der Leitfaden?

Der Leitfaden basiert auf dem Konzept des Game-Based-Learning. Neben dem Spielen des Spiels ist hier das Debriefing zentral. Der Begriff steht für Nachbesprechung und soll die Spielerfahrung mit Lernen verbinden (Pivec et al. 2003, S. 218). Das Debriefing orientiert sich an den Schritten des Experiential Learning. So geht es darum, die Erfahrungen wahrnehmbar zu machen, zu greifen und sie anwendbar zu machen (Kolb & Yeganeh 2011, S. 3f.).

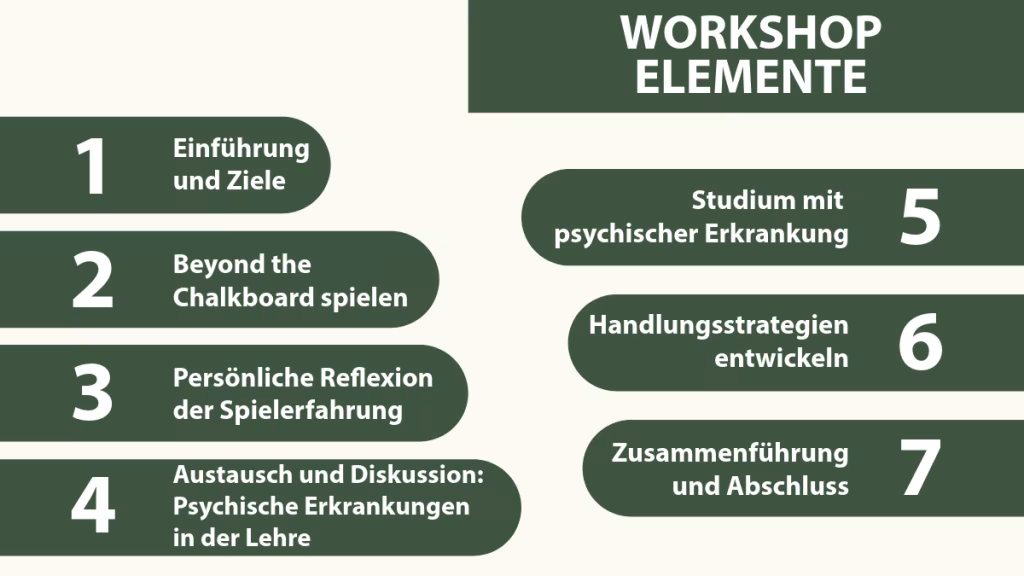

Auf dieser Seite finden Sie neben einem inhaltlichen Überblick von BtC einen Vorschlag für die Gestaltung eines Workshops, in den das Spiel eingebunden ist. Wir schlagen im Leitfaden Elemente vor, die in ihrer Länge durch unterschiedlich aufwendige Methoden variabel sind.

Der Leitfaden wird durch Informationen auf dieser Webseite ergänzt. Beide Webseiten zusammen geben Ihnen alle Impulse, um Beyond the Chalkboard in einem hochschuldidaktischen Angebot einzusetzen.

Spielinhalte von Beyond the Chalkboard

Die Spieler*innen von Beyond the Chalkboard gestalten ihre Lehre barrierefrei, indem sie

- Herausforderungen im Studium mit einer psychischen Erkrankung erkennen,

- ihre Handlungsoptionen in Bezug auf Barrierefreiheit reflektieren,

- verstehen, inwiefern Barrieren systemisch und nicht individuell sind und

- sich mit Gestaltungsmöglichkeiten barrierefreier Lehre auseinandersetzen,

um die Hochschullandschaft für Menschen mit psychischen Erkrankungen inklusiv mitzugestalten.

In BtC erfahren Sie als die Spielfigur Sam eine Perspektive von Studierenden mit psychischer Erkrankung. In drei Spieltagen werden unterschiedliche Aspekte des Studierendenlebens thematisiert: soziale Kontakte, Prüfungsleistungen, Selbstorganisation und Gruppenarbeiten.

Eine zentrale Spielmechanik ist die Gedankenwelt, in der sich Gedanken und Gefühle von Sam sammeln. Außerdem müssen Sams Gedanken strukturiert werden, um Aktionen im Spiel ausführen zu können. Entscheidungen, die im Spiel getroffen werden, wirken sich auf Sams Gefühle und den weiteren Verlauf aus. So kann sich ein Nebel in Sams Kopf entwickeln. Je schlechter es Sam geht, desto größer wird der neblige Bereich. Auf Gedanken, die sich im Nebel befinden, ist der Zugriff so erschwert. Außerdem kann der Nebel seine Farbe verändern von hell zu dunkel. Im dunklen Nebel ist der Zugriff auf die Gedanken gar nicht möglich. Sams komplexes Innenleben soll durch drei Eigenschaften der Gedanken veranschaulicht werden:

- Größe: Durch die Größe wird die subjektive Bedeutsamkeit der jeweiligen Gedanken für Sam dargestellt. Die Größe kann im Laufe des Spiels variieren. Größere Gedanken können kleinere überdecken und so zu einer Art des Vergessens führen.

- Schwere: Der Nebel kann die Zugänglichkeit der Gedanken beeinflussen. Liegen diese im Nebel, müssen sie durch Ziehen mit der Maus aktiv nach vorne gezogen werden. Je schwerer die Gedanken sind, desto aufwändiger ist dies. Negative oder belastende Gedanken sind träge bis gar nicht beweglich.

- Akutheit: Gedanken verschieben sich nicht nur durch Aktionen der Spielenden, sondern sich von sich aus auch beweglich. Negative Gedanken können sich je Situation in den Vordergrund drängen und so den Raum für andere Gedanken einschränken.

Das Spiel kann zu drei möglichen Enden führen. Der Ausgang des Spiels ist abhängig von den zuvor getroffenen Entscheidungen:

- Rückzug

Sam bleibt in der Wohnung. Es finden keine weiteren Interaktionen statt. Am Ende blinkt eine besorgte Nachricht von Luis auf. Zu diesem Ende kommt es, wenn soziale Kontakte im Spiel kaum bis gar nicht gepflegt wurden.

- Zusammenbruch

Sam geht zur Hochschule, nimmt jedoch wenig wahr und sitzt am Ende alleine auf den Bänken. Zu diesem Ende kommt es bei geringem Erfolg in der Hochschule.

- Hilferuf

Sam öffnet sich Elli und Saba und kontaktiert Unterstützungsangebote. Am Ende steht Sam am Fenster und eine positive Nachricht von Luis blinkt auf. Zu diesem Ende kommt es, wenn Sam sich öffnet und Hilfsangebote annimmt.

Der Workshop in Elementen

Der Workshop ist ganztägig (ca. 6 Stunden) und für eine Gruppengröße von 5 – 30 Teilnehmenden geplant. Wir empfehlen Ihnen eine barrierefreie Planung Ihres Bildungsangebots! Für eine kürzere Durchführung finden sich Hinweise in den jeweiligen Elementen. Wir schlagen eine Durchführung in Präsenz vor.

Dauer: 30 Minuten

Beschreibung des Elements: Nach einer Begrüßung werden die Workshop-Ziele und der Ablauf vorgestellt. Dem folgt eine Vorstellungsrunde, in der jede Person ihr Feld und ggf. Kontakt zum Thema nennt. Hier kann bei knapper Zeit gekürzt werden.

Dauer: 25 – 60 Minuten

Beschreibung des Elements: Das Spiel sollte im Single-Player Modus gespielt werden. Dazu benötigen alle Personen einen PC mit (externer) Maus und Kopfhörer. Es ist sinnvoll, wenn Sie Ihre Teilnehmenden das Spiel so lange spielen lassen, bis auch die letzte Person zu einem Ende gekommen ist. Schnellere Spielende können BtC erneut starten und andere Handlungsoptionen anspielen. Bitte bedenken Sie, dass das Spiel emotional aufwühlend sein kann – machen Sie Ihre Teilnehmenden darauf aufmerksam.

Kürzere Version: BtC kann bereits im Vorfeld eines Workshops gespielt werden. Dazu können Sie die Reflexionsfragen (siehe Element 3) zur vorherigen Beantwortung mitgeben.

Dauer: 45 Minuten

Beschreibung des Elements: Zunächst reflektieren die Teilnehmenden ihre Spielerfahrung jeweils für sich.

Ablauf:

- Schriftliche Einzelreflexion zu Impulsfragen

- Was haben Sie während des Spiels gefühlt? Gab es bestimmte Situationen, die besonders intensive Emotionen ausgelöst haben?

- Haben Sie sich in Spielfiguren wiedererkannt?

- Was sind offene Fragen?

- Austausch in Kleingruppen

- Blitzlicht in der Großgruppe

Kürzere Version: Je nach verfügbarer Zeit können Sie von den Fragen der Einzelreflexion nur eine oder zwei auswählen oder das Blitzlicht unter 3. auslassen.

Dauer: 60 Minuten

Beschreibung des Elements: In diesem Element stellen Sie den Erfahrungsaustausch in den Vordergrund. Die Teilnehmenden können hier Kenntnisse aus der eigenen Lehre mit der persönlichen Spielerfahrung verknüpfen.

Ablauf:

- Einführung zum Thema nicht-sichtbare Behinderungen, bspw. durch eine Präsentation.

- Speed Dating zum Thema: Haben Sie schon Erfahrungen mit Studierenden mit einer psychischen Erkrankung gemacht? Über welche Hürden sind Sie bei diesen Begegnungen gestoßen? Verändert das Spiel Ihre Wahrnehmung darauf?

- Diskussion (bspw. Fish Bowl) im Plenum

- Wie kann ich auf einzelne Bedürfnisse eingehen und trotzdem gute Lehre für Alle machen?

- Auf welche Barrieren stoßen Studierende mit psychischer Erkrankung?

Kürzere Version: Reduzieren Sie das Element auf Punkt 2 oder 3.

Dauer: 30 Minuten

Beschreibung des Elements: Im Fokus stehen Unterstützungsangebote Ihrer Hochschule. Die hier genannten Angebote sind beispielhaft und benötigen eine Anpassung auf Ihre Hochschule und die dortigen Angebote. An dieser Stelle haben Sie auch die Möglichkeit, grundlegendes Wissen über psychische Erkrankungen allgemein zu vermitteln.

Ablauf:

- Überblick (bspw. durch ein Quiz) zu Angeboten Ihrer Hochschule

- Recherche in Gruppenarbeit zu inklusivem Studium und Angeboten der Hochschule

- Informationsfolie(n)

- Ansprechpersonen und Einrichtungen (Beauftragte für Studierende mit psychischer Erkrankung, AStA, etc.)

- Nachteilsausgleiche

Kürzere Version: Gestalten Sie einen Überblick zu Unterstützungsangeboten an Ihrer Hochschule.

Dauer: 45 – 60 min

Beschreibung des Elements: Die Teilnehmenden reflektieren aufgrund ihrer Spielerfahrungen und des Austauschs im Workshop Barrieren in ihrer Lehre. Zudem werden sie angeregt, Schritte zum Abbau solcher Barrieren zu diskutieren und eigene Ziele zu formulieren. Da dieses Element zentral ist, wird hier keine kürzere Version vorgeschlagen. Die Länge der Gruppenarbeiten lässt sich jedoch variieren.

Ablauf:

- Kleingruppen bilden

- Sams Situation im Spiel ist belastend. Welche Hindernisse sind Ihnen besonders aufgefallen?

- Auf Basis dieser Diskussion: Gestalten Sie ein möglichst inklusives Szenario für Studierende mit psychischer Erkrankung in der Lehre/Hochschule: Wie können Barrieren abgebaut werden? Wie können Prüfungsanforderungen, Kommunikation im Seminar oder die Gestaltung von Gruppenarbeiten so angepasst werden, dass sie weniger Stress erzeugen?

- Praxistipps auf Moderationskarten sammeln

- Vorstellung der Praxistipps im Plenum

- Formulieren von möglichen persönlichen nächsten Schritten in Einzelarbeit. Dazu beantworten die Teilnehmenden die Fragen schriftlich für sich: Was heißt das konkret für meine Lehre? Was möchte ich als nächstes umsetzen? Wenn Zeit bleibt, können die Teilnehmenden dazu eingeladen werden, Ideen zu teilen, müssen dies aber nicht. Als Hilfestellung können konkretere Fragen nachgereicht werden:

- Worüber möchte ich mich noch informieren?

- Wie gestalte ich meine Lehrsitzungen?

- Wie gestalte ich meine digitale Lehre?

- Wie trete ich mit Studierenden in Kontakt?

Dauer: 20 – 30 Minuten

Beschreibung des Elements: Sie thematisieren zentrale Erkenntnisse aus dem Workshop und offene Fragen. Abschließend bitten Sie die Teilnehmenden um Feedback. Je nach verfügbarer Zeit kann dieses Element länger oder kürzer ausfallen.

Ablauf:

- Zusammenfassung des Workshops

- Klärung offener Fragen und ggf. Hinweis auf weiterführende Quellen

- Feedbackrunde

Geben Sie uns Feedback!

Danke, dass Sie sich mit Beyond the Chalkboard beschäftigt haben! Wir freuen uns über Ihr Feedback auf dieser Seite.

Sie haben Fragen?

Dann wenden Sie sich direkt an lehrpfade@th-koeln.de!

Links & Literatur

- Pivec, M., Dziabenko, O., & Schinnerl, I. (2003). Aspects of Game-Based Learning.

- Yenganeh, B. & Kolb, D. A. (2011). Deliberate Experiential Learning. Mastering the Art of Learning from Experience. ORBH Working Paper Case Western Reserve Universtiy.

- Beyond the Chalkboard auf der TH-Webseite

- Lehrpfade-Artikel „Barrierefrei lehren“

- Erhalten Sie einen Einblick in den Studienalltag von Studierenden mit Beeinträchtigungen und konkrete Handlungsempfehlungen unter: Barrierefreies Blinddate

- Hier ist ein direkter Link zur studierenden Person mit psychischer Erkrankung: Maxi – Barrierefreies Blinddate

Header-Bild: Beyond the Chalkboard (ZLE)

-

Dr. Klara Groß-Elixmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Lehrentwicklung der Technischen Hochschule Köln. In Zusammenarbeit mit dem Hochschulreferat für Qualitätsmanagement koordiniert sie TAPs an der TH Köln. Zudem konzeptioniert sie das Projekt "Barrierefreie Lehre" und organisiert das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm.

Klara Groß-Elixmann https://www.th-koeln.de/personen/klara.gross-elixmann/ klara.gross-elixmann@th-koeln.de -

-